日本の大学にいるときに、私はそこまでレポートの書き方について深く考えたことはありませんでした。卒論の際に統計学や文章の組み立てなどに多少気を配ることはしましたが、それでも「やや気を付ける」くらいの範疇であったと思います。

もちろん中には論文の書き方にたけている人もいると思いますが、私はそういうわけでそこまで論理的な文章の構造に気を配ったこともなく、それゆえドイツの大学で苦戦を強いられました。今回以降、よい点数を取るためのセミナー論文の書き方についてまとめていきたいと思います。今回は、大学のセミナーの基本的な知識と、科学的・客観的な考え方についてまとめます。

スポンサーリンク

ドイツの大学におけるセミナー

まず、ドイツの大学におけるセミナーの立ち位置から説明します。日本のように決まったメンバーと2年や3年ずっと顔を合わせるようなものではなく、一学期だけ、それも授業内で顔を合わせておしまい、といったケースが多いです。

セミナーでやることといえば教授によって異なりますが、割とみっちりとセミナーする(毎週のように授業をする)教授もいれば、グループワークを熱心に押してくる教授もいますし、最初のミーティングの際にだけ顔を出して次に会うのは論文を提出するとき、という教授もいます。

みっちり指導型の教授の場合は、トピックの決め方や方法論などを教えてくれるのでいいのですが、問題は「投げっぱなし型」の教授です。実際、ドイツの学生たちはすでに大学の学部時代にたくさんセミナー論文を書いてきていますので、私のように大学院から入った生徒に一からやり方を教えてくれるようなケースは稀です。

そこで急に「レポート用紙15枚程度の論文」を書けと言われても何が何だか分からないまま、というのが実情でしょう、というか私もそうでした。さらに、セミナー論文には多くのルールがあります。フォント、文字の大きさはもちろん、タイトル、引用文献の書き方などなど、これらは無視すると減点対象になります。

Qualitative(定性的)なセミナー論文とはなにか

まず、ドイツのセミナーでは基本的にテストではなく、論文の提出が評価の基準になるのですが、その中でもよく求められるのが「Qualitative Research」と呼ばれているものです。これは統計的なデータを軸とする「Quantitative(定量的)」な論文とは異なり、かなり漠然として分かりづらい部分が多く、初心者殺しでもあります。

この中身のよく分からない「Qualitative Research」を15枚くらいにまとめて提出するのは割と至難の業で、改めてはっきりさせておく必要があります。では、Qualitative Researchとは一体何者なのでしょうか。

Qualitative research addresses questions about how social experience is created and given meaning and produces representations of the world that make the world visible (Denzin & Lincoln, 2000: 3).

「定性的リサーチとは、社会的な現象がどのように形成され、意味を与えられているのかについて考え、世界の現象を明確に叙述するような描写を与えることである」

つまるところ、Qualitative Researchとは「この世の現象を解釈し、描写する」ための方法論です。自然科学というものを考えてみましょう。「重力が存在する、ゆえにリンゴが落ちた」、Aという現象がBという事象の間になんらかの因果関係が成立するとき、それらは論理的な整合性があると言われます。これは自然界でもビジネスの世界でも同じことで「賃金の不平等は社員のモチベーションを減少させるのか?」というテーマもしかり、ある事象があるひも解きたい現象にどこまで密接に関連しているのか、ということが重要になってきます。

世界は解釈可能なテキストである、というのはどこかの哲学者の発言だったと思いますが、要するに現象を理解可能でシンプルな形に落とし込み、描写しましょうということです。かたや、Quantitative Researchのほうは、かなり数学的・統計的なやり方を求められ、数理的に処理できるので、方法自体は面倒くさいのですが、言っていること自体はそこまで難しくありません。

カールポパーと実証論

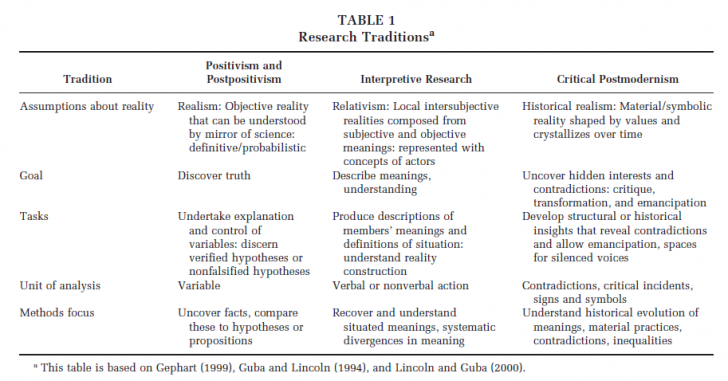

さて、このqualitative researchの方法論についてですが、さらにいくつかカテゴライズすることが可能です。例えば、Gephart(2004)によると、1)Positivism and Postpositivism, 2)Interpretative research, 3)Critical postmodernismに分類することが可能です。

この中で特に重要なのが1)Positivism and Postpositivismで、実証主義といわれるものです。この伝統的な実証主義の中では、実験の対象に対する科学的態度、というものが重んじられ、すなわち「客観的」な態度を対象にとるように促されます。ここでは帰納法が客観的な、科学的な手法であると考えられていました。

ところが、これに反論を唱えたのがカールポパーです。ポパーはオーストリア生まれの哲学者で、認識論をとことん研究しつくした人物として知られています。ポパーにとって、科学的な方法というのは検証されえることではなく、反証(falsification)しえることです。

簡単な例を言えば、この湖にいるすべての白鳥は白い、ゆえに白鳥は本質的に白い、ということは本当に理にかなっているでしょうか?確かに、これは検証的です。池にいる白鳥の色を調べ、ほらみたことか、すべて白いじゃないか、ということはそんなに難しくありません。しかし、お察しの通り、この池の白鳥がすべて白いからといって、隣の国の白鳥がすべて白いとまでは限りませんし、この言葉遊びは「白くない白鳥」が見つかるまで続きます。

この「白くない白鳥」が発見されることが反証の可能性です。「すべての白鳥は白い」というためには世界中の白鳥を調べて回る必要がありますが、「すべての白鳥が白いわけではない」、というためには一匹、黒い白鳥を連れてくるだけで済みます。

カールポパーはそれを、科学と疑似科学の分岐点であると考えました。例えば、マルクスの資本論も、フロイトの精神分析も、ともに20世紀前半に世界の哲学界を席巻したメインストリームですが、ポパーによればこれらはいくらでも解釈可能な疑似科学です。真の科学とは、ポパーにとって、反証されることによって己の言説が誤っていることの境界を予め定められる種のものである、というわけです。

これを徹底したのがアインシュタインでした。アインシュタインの言明は、もともと反証されるリスクを負った危ういものです。にもかかわらず、彼はそこから逃げずに、一貫して科学的態度をとり続けました。これが、ポパー哲学の原点になったと言われています。

ちょっと脱線しましたが、このポパーの突き詰めた認識論こそが、Postpositivismと呼ばれるものです。Positivisumに比べて何が変わったのかというと、人々は傲慢であることをやめました。100%純粋な客観的態度というものが不可能であると悟り、そこそこの客観的態度をとることにしました。検証主義を改め、反証主義に移りました。観察というものはあくまでそのコンテキスト内のみで可能なのであり、一般的な観察であるかどうかは、また別問題であることを知りました(例えば、ニュートンのリンゴは地球上であったから落ちたのであって、宇宙空間ではそのような動きはしない)。

この認識論的な。哲学的な態度こそ、真に科学的な論文を成すうえで重要なことであると言われています。現象一つ一つに忠実に科学的な態度を持って臨むこと、似非科学を科学と取り違えないことです。論文は小説でも詩でもありません(例えば、ヘーゲルやニーチェの哲学が科学的かどうかは怪しいところですが、詩的であるがゆえに好まれています。)、それゆえ、純粋に科学的な態度が望まれるというわけです。

ドイツの大学院らしい、実に哲学的な講義でした。